いざ心リハって何って言われると説明に困るな~

そうだね!今回は心臓リハビリテーションについて解説していくよ

簡単に解説するのでぜひ見てください!

心臓リハビリテーションの定義

心臓リハビリテーション(心リハ)とは

「医学的な評価、運動処方、冠危険因子の是正、教育およびカウンセリングからなる長期的で包括的なプログラムである。これらのプログラムは,心臓病のもたらす生理学的および心理学的影響を抑制し,突然死や再梗塞のリスクを軽減し,心疾患に伴う症状をコントロールし,動脈硬化の過程を安定または退縮させ,対象とされる患者に対して心理社会的,職業的状態を高めるように計画されたものである。」と示されています。

Overview: Charting the course for cardiac rehabilitation into the 21st century

運動療法、生活指導、栄養・食事療法、禁煙指導、服薬指導、精神的サポートなどの包括的な介入により、最終的に自己管理できるようになり、社会復帰させていく過程そのものであることがわかります。

心臓リハビリテーションの目的

心リハの目的として、以下が挙げられます。

- 身体的および精神的ディコンディショニングの是正と早期社会復帰

- 冠危険因子の是正と二次予防

- QOLの向上

次にこれら各項目について細かく解説したいと思います。

身体的および精神的ディコンディショニングの是正と早期社会復帰

心血管疾患者さんは、冠動脈疾患では運動誘発性心筋虚血、慢性心不全では心機能低下に伴う循環障害によりディコンディショニングが生じることが知られています。加えて安静臥床が続くことで身体活動性の低下がみられ、よりディコンディショニングが進行することも報告されています。

心リハでは有酸素運動などの運動療法などによる早期介入に伴い虚血症状の軽減、心機能低下・身体機能の改善をもたらします。

これら状態が是正され、早期社会復帰につなげることが心リハの目的の一つとなります。

冠危険因子の是正と二次予防

まず最初に冠危険因子について解説します。

冠危険因子とは、虚血性心疾患の要因となりうるものとして高血圧、糖尿病、喫煙、家族歴、高コレステロール血症があげらます。

また、血圧水準、血清総コレステロール値、喫煙本数は心筋梗塞死亡と正の相関を示すこと、それらリスクの集積により循環器疾患死亡の相対リスクがさらに高まることが示されています。

Combined cardiovascular risk factors and outcome: NIPPON DATA80

そのため冠危険因子を是正することで冠動脈疾患の再発予防および心不全発症の予防をすることが目的となります。

QOLの向上

運動療法を中心とした心リハは、身体機能改善に伴うQOLを改善することも重要です。ただ精神的ディコンディショニングの改善のためにも運動療法のみならず教育およびカウンセリングを含めた包括的な心リハを提供することが重要となります。

心臓リハビリテーションの構成要素

心リハの構成要素として、以下が挙げられます。

- 運動療法

- 患者教育

- カウンセリング

同じようにこれら各項目について細かく解説したいと思います。

運動療法

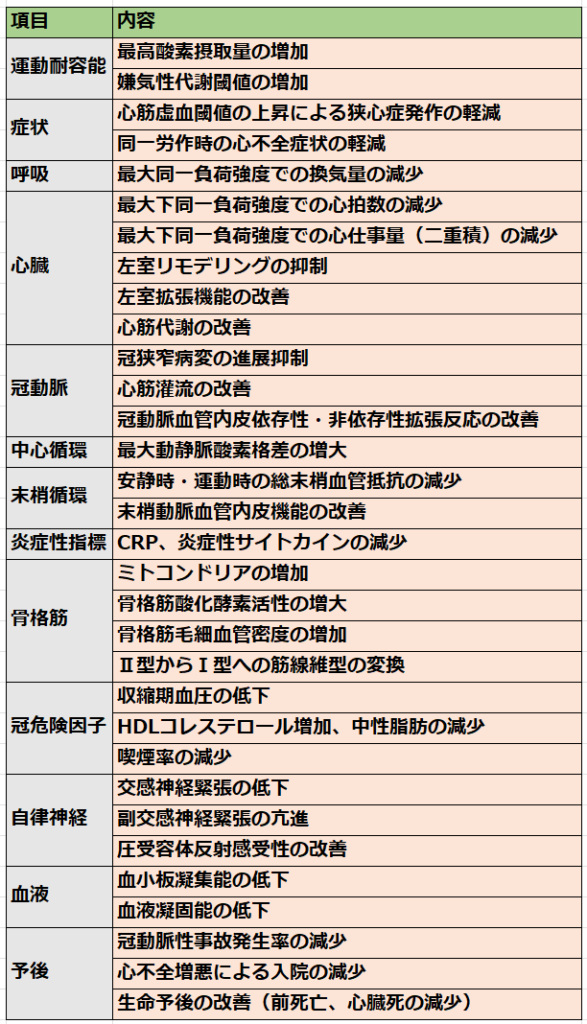

運動療法は心リハの中核となる役割をもっており、以下に示すさまざまな身体的な効果をもたらすと言われています。

循環器病の診断と治療に関するガイドライン(2006年度合同研究班報告):心疾患におけるリハビリテーションに関するガイドライン(2007年改訂版)

疾患、病態、身体機能、合併症の有無、重症度などは患者さんに応じて異なるため、身体機能評価および運動負荷試験を行い、それに基づいたプログラム作成や運動処方が重要となる。

患者教育

ここでいう患者教育とは、栄養・食事指導、禁煙指導、服薬指導などを含めた包括的な意味合いを持ちます。こうした患者教育と運動療法を併用することで、運動療法単独よりも、血圧、脂質代謝、耐糖能の改善、喫煙率の減少などをもたらすといわれています。

加えて、体重・血圧管理を含む冠危険因子に対する患者指導は、【推奨クラスⅠ】、【エビデンスレベルA】とされていますので積極的に実施すべき内容であるともいえます。

カウンセリング

心疾患に抑うつ状態や不安などが合併すると、死亡率や心血管イベントの発生率などを上昇されるなど、心疾患患者さんの心理学的問題は独立した危険因子であることが知られています。

認知行動療法などを用いて生活習慣を是正するような行動変容をもたらす技法やカウンセリング技法を組みわせたアプローチをとられることが多いです。

いつから始める?心臓リハビリテーションの時期的区分

心リハの時期的区分として、以下の4段階があります。

- 急性期(PhaseⅠ)

- 前期回復期(Early PhaseⅡ)

- 後期回復期(Late PhaseⅡ)

- 維持期(PhaseⅢ)

続けて解説していきます。

急性期(PhaseⅠ)

急性期は、入院から基本動作およびBADLが可能になるまでの期間を指します。イメージとしてはリハビリ室に移動して集団心リハを開始するまでの期間といった方がわかりやすいかもしれないですね。

前期回復期(Early PhaseⅡ)

回復期は離床から社会復帰までの期間を指します。ここは2期に分かれており、退院までの期間を前期回復期といい、退院から社会復帰・復職までの期間を回復期後期といいます。

前期回復期は、退院に向けて予後リスクの評価や身体機能および運動耐容能の評価に基づいて患者教育や生活指導、運動療法を行い、社会復帰・復職に向けたプロセスの設定やプログラムの作成などを行います。患者さんと情報を共有して設定した個別的な目標に向けて取り組む期間となります。

後期回復期(Late PhaseⅡ)

後期回復期は、退院後の社会復帰・復職に向けて前期回復期に引き続き運動療法と二次予防のための生活管理を継続していく期間となります。ここのライフスタイルに応じて目標や運動内容を適宜調整していくことが重要となります。

維持期(PhaseⅢ)

最後に維持期ですが、こちらは生涯にわたって快適な生活を維持するために取り組む時期となります。急性期及び回復期で受けた運動療法、生活指導、カウンセリングをもとに自己管理で健康を維持していく期間ともいえます。地域によっては日本心臓リハビリテーション学会の後方支援としてNPO法人ジャパンハートクラブが運営する施設で、心リハを行っているところもあります。

最後に

今回は、心臓リハビリテーションの概要について解説しました。

心リハは各病期に応じて目的や介入方法が異なり、それに応じてリスク管理やプログラム作成、運動療法などの実施に伴う影響が違ってくるんだなと理解出来たら幸いです。

「心リハの概要」の次は「心リハの有効性」について解説したいと思います。

ここまでご覧いただきありがとうございました。

コメント