心肺運動負荷試験(CPX)は、心リハにおいて非常に重要な検査ですが、「難しそう」「何から覚えたらいいか分からない」と感じていませんか? 今回は、CPXの概要から適応・禁忌、そして実施プロトコールまで、まず最初に押さえておくべき基礎知識を体系的に解説します。

はじめに

CPXのデータ(9パネル)を見ると、線が多すぎて何を見ればいいか分からなくなりますよね。 しかし、データを読む前にまず重要なのが、「誰に(適応)」「いつ(時期)」「どうやって(プロトコール)」実施するかという基礎の部分です。

この記事では、難解なCPXの全体像を『現場で明日から使える』レベルまで噛み砕いて解説します。

心肺運動負荷試験(CPX)とは?

心肺運動負荷試験(Cardiopulmonary Exercise Test: CPX, CPET)とは、トレッドミルや自転車エルゴメーターなどの運動負荷装置を利用して運動を行い、最高酸素摂取量(Peak VO2)や嫌気性代謝閾値(AT)などの呼吸・循環・代謝指標を総合的に測定する検査です。

CPXの主な目的

CPXが用いられる目的として以下が挙げられます。

- 運動耐容能の評価(体力の測定)

- 労作時呼吸困難や動悸などの鑑別診断(心臓が悪いのか、肺が悪いのか等)

- 心血管疾患・呼吸器疾患の評価

- 治療効果の判定(術前術後や心移植の評価など)

- 運動処方の作成

適応基準に該当する患者さんを対象に主治医と相談して実施を決めます。

運動負荷試験の適応と禁忌

運動負荷試験には、6分間歩行テストやCPXなどが該当します。

200m程度の歩行が可能な運動耐容能を有している場合は、運動負荷試験が可能です。

運動負荷試験全般に該当する禁忌についても簡単に解説します。

| 絶対禁忌 |

|---|

| ・急性心筋梗塞:発症3日以内 ・不安定狭心症 ・症候性のコントロール不良の不整脈 ・症候性重症大動脈弁狭窄症 ・コントロール不良の症候性心不全 ・急性肺塞栓・肺梗塞 ・運動機能に影響を及ぼすか、増悪の恐れがある急性の非心臓性疾患 (例:感染症、腎不全、運動器疾患) ・急性心筋炎・心膜炎 ・適正な試験の実施を妨げる身体障害 ・下肢の血栓症 |

| 相対禁忌 |

|---|

| ・左冠動脈主幹部の狭窄 ・中等度狭窄性弁膜症、無症候性大動脈弁狭窄症 ・電解質異常 ・著明な高血圧・肺高血圧 ・頻脈性不整脈・徐脈性不整脈 ・肥大型心筋症 ・試験協力不能を招く精神的障害 ・高度房室ブロック |

相対禁忌に該当する場合は、主治医と相談して実施した場合の利点を上回る場合は実施を検討することもあります。

運動負荷試験の中止基準

運動負荷試験には中止基準が定められており、検査を担当する主治医の指示または、主治医とセラピストが協議して中止するか判断します。

| 中止基準 |

|---|

| ・自覚症状: 進行性かつ増強する胸痛、強い息切れ・疲労感、めまい、ふらつき、下肢痛 |

| ・他覚的所見: チアノーゼ、顔面蒼白、冷汗、歩行障害 |

| ・心拍数: 徐脈、頻脈発作 |

| ・心電図変化: 水平型/下向型ST低下(2mm以上)、Q波のない誘導でのST上昇(1mm以上)、 心房細動、心房頻拍、心室頻拍、心室細動、Ⅱ度以上の房室ブロック、心室内伝導障害 |

| ・血圧変化: 過剰な上昇(250mmHg)・低下(10mmHg以上の低下)、 上昇不全(負荷量同化に対する収縮期血圧の上昇が認められない場合) |

CPXの適応

CPXでは呼気ガス分析・心拍数・血圧を計測し、最大酸素摂取量(Peak VO₂)、嫌気性代謝閾値(AT)、換気応答などを評価します。検査は症状に応じてランプ負荷やステップ負荷で行います。

心血管疾患におけるリハビリテーションに関する ガイドラインによると、「通常AMI発症から4~6日での亜最大負荷が、14~21日での症候限界性運動負荷試験が推奨されている。心臓外科手術後7~10日、心不全では点滴離脱後、心臓移植後はプログラム開始1週目、左心補助人工心臓(LVAS/ LVAD)装着後は300~500 m程度の連続歩行が可能となった時点で実施する」とされています。

日本循環器学会/日本心臓リハビリテーション学会(2021).「心血管疾患におけるリハビリテーションに関するガイドライン」.

| 実施時期の目安(虚血性心疾患) |

|---|

| ・心筋梗塞後 4~6日目: 準最大負荷検査 ・心筋梗塞後 14~21日目: 症状限定検査 ・術後: 7~10日目以降 ・外来心リハ: 治療経過に合わせて定期評価 |

CPXの運動負荷プロトコール

CPXを行うにあたってどのような運動負荷で行うかになります。

CPXを行う際、どのように負荷をかけていくか(プロトコール)の選択も重要です。

- 一段階負荷試験

- 多段階漸増負荷試験

- ramp負荷試験(直線的漸増負荷法)

の3つがありますが、基本的にはramp負荷試験が用いられます。

ramp負荷試験

現在のCPXでは、基本的に「Ramp負荷試験」が用いられます。自転車エルゴメーターを使用し、1分ごとに10~20W程度のペースで滑らかに負荷を増加させます。

※心疾患患者では「10W/分」などの低負荷設定(Slow Ramp)が一般的です。

ramp負荷から得られる指標

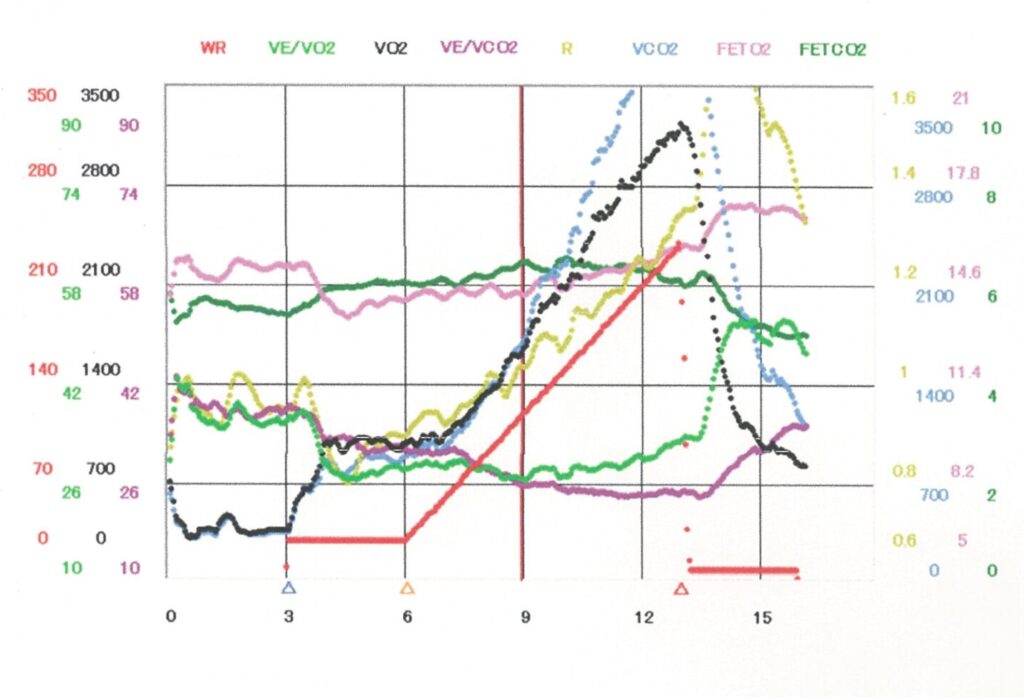

【図:換気指標の時系列データ】

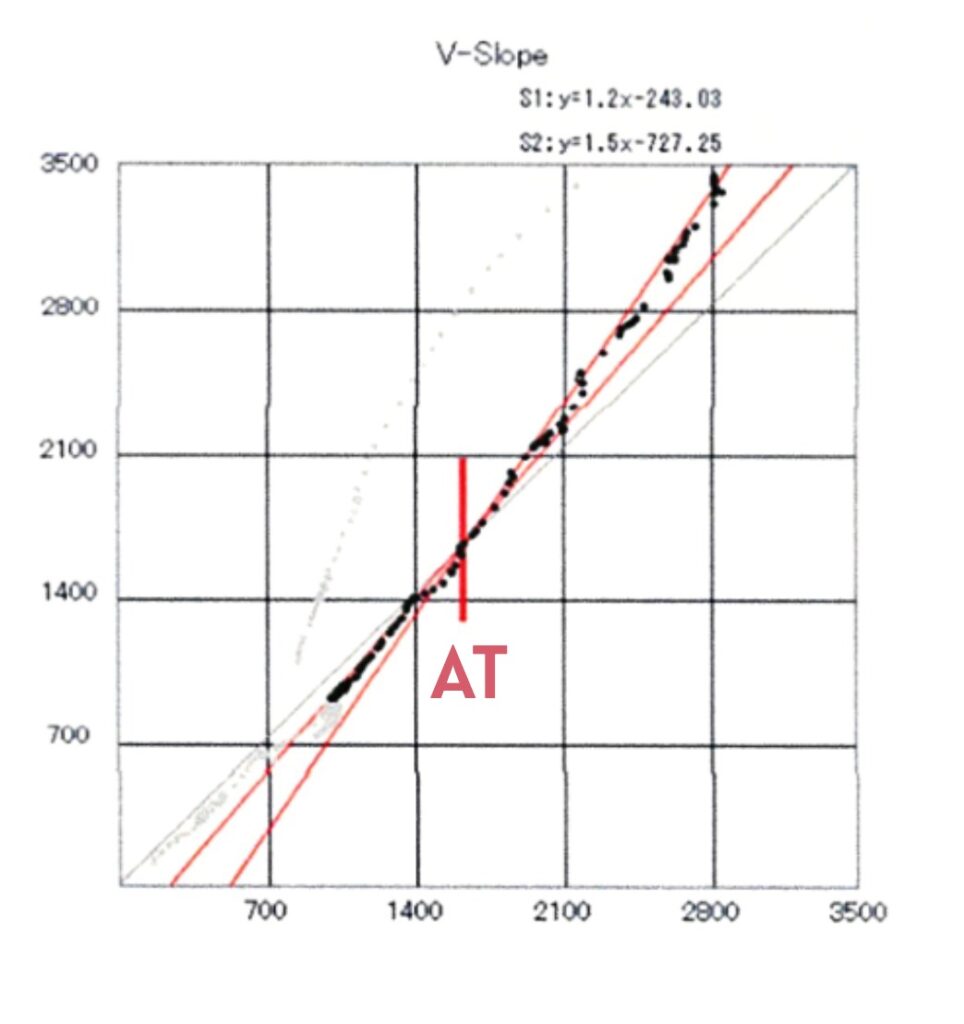

【図:V-slope法によるATの求め方】

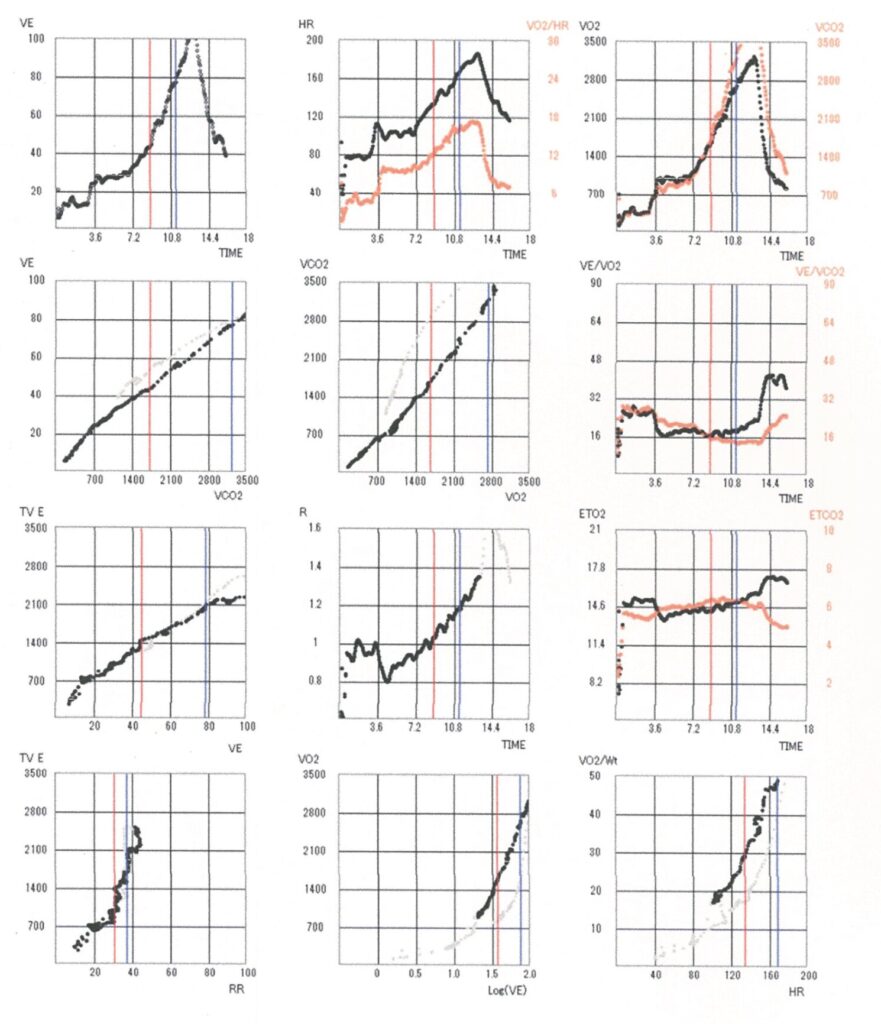

【図:9パネル】

疾患の鑑別や運動処方に応用できる指標として以下が挙げられます。

- 最大酸素摂取量(VO2 max)、最高酸素摂取量(Peak VO2):体力・予後の指標

- 嫌気性代謝閾値(AT): 有酸素運動の限界点

- 酸素脈(VO2/HR, O2 Pulse):一回拍出量の指標

- VE vs VCO2 slope:換気効率・息切れの指標

- ΔVO2/ΔWR

- 呼吸性代償開始点(RC point)

主にこれら指標が得られます。

CPXの運動処方への応用

得られたデータに基づいて、リハビリ時の運動強度(FITT)を決定します。 心不全や虚血性心疾患に対する有酸素運動では、以下を基準にします。

- ATレベルの心拍数

- peak VO2の40~60%の心拍数

- AT1分前のワット数(WR)

心不全に対する運動療法ではATを運動強度の上限として処方するすることで、安全かつ効果的な運動療法が可能となります。

最後に

最後までご覧いただきありがとうございました。

今回はCPXとはなんなのか、その概要や方法、適応などをまとめてみました。

適応のある患者さんに適切な方法・運動負荷プロトコールを用いて得られる指標から運動処方に応用できることを解説いたしました。

今回の解説でよりCPXを理解できたらうれしいです。

「本投稿記事をより詳しく知りたい」「もう少し理解を深めたい」と考えている方は安達先生のCPXの本である「CPX・運動療法ハンドブック 改訂5版 心臓リハビリテーションのリアルワールド」がおすすめです。

さらに詳しく学びたい方へ

9パネルの読み方や、ATの決定方法などの実践的な内容は、以下の記事で深掘りして解説しています。ぜひ合わせてご覧ください!

▼AT(嫌気性代謝閾値)の詳しい決定方法はこちら

▼CPX各指標(9パネル)の解釈・読み方はこちら

▼心不全の「息切れ」原因(Ergoreflex)についてはこちら

参考文献

- 「-指導士資格認定試験準拠- 心臓リハビリテーション必携」増補改訂版, p197-214, 2022.

- 2021年改訂版 心血管疾患におけるリハビリテーションに関するガイドライン, 2021.

- A Koike et al.:Detecting abnormalities in left ventricular function during exercise by respiratory measurement, 1989.

コメント